十二天干地支是中华文化中一项独特且深刻的时间和空间系统,它源远流长,贯穿于中国古代的历史、天文、历法、命理以及风水等各个领域。天干地支的起源可以追溯到古代的农耕文明,它通过一种独特的方式将自然界的变化与人类的活动相结合,形成了一个循环而有序的时间体系。在中国传统的文化体系中,天干地支不仅仅是用来记载时间的工具,它还蕴含着丰富的象征意义,承载着无尽的智慧。本文将从天干地支的起源、发展历程及其在实际生活中的应用等方面,详细阐述这一体系的方方面面,带您走进这个古老且富有深度的文化宝库。

天干地支的起源与历史发展

天干地支的历史悠久,其起源可以追溯到公元前的夏朝时期,最初的应用主要是为了纪年和占卜。在古代中国,天干和地支分别代表了宇宙中的阴阳五行与地支的方位,二者相结合,形成了一种独特的计时体系。天干有十个,地支有十二个,二者通过相互搭配,形成了一个60年的循环周期,称为“六十甲子”。这个循环体系便是中国传统的干支纪年法的基础。

天干的十个符号分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,它们分别对应五行中的木、火、土、金、水,且天干的排列与五行的相生相克关系密切相关。地支的十二个符号分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,它们代表着十二个地理方位,并且与动物、季节变化等自然现象紧密相关。例如,子对应鼠,丑对应牛,寅对应虎,等。这些地支的象征意义赋予了干支系统更加生动的内涵。

天干地支与五行理论的密切关系

天干地支与五行理论密不可分,五行包括木、火、土、金、水,它们在宇宙中的运行遵循着生克制化的规律。天干的十个符号与五行的关系如下:甲、乙属木,丙、丁属火,戊、己属土,庚、辛属金,壬、癸属水。而地支的十二个符号也与五行相应联系,但它们更多是通过地支在一年四季中的位置,或者是与五行的关系来体现五行的动态变化。例如,春天的寅、卯属木,夏天的午、未属火,秋天的申、酉属金,冬天的亥、子属水。地支的这一变化反映了自然界中阴阳变化、季节轮转的法则。

在五行理论的基础上,天干地支系统通过相生相克的关系,形成了一种天人合一的哲学思维。天干地支不仅仅是简单的符号或数字,更是一种贯穿天地人、宇宙万象的哲理表达。比如,木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,形成了一个循环往复的五行生克关系。这一关系在天干地支系统中得到了具体体现,从而帮助人们理解自然界的变化规律。

天干地支的应用:从纪年到命理

天干地支在中国传统文化中的应用非常广泛,不仅仅限于记年或记月,更深层次地体现在占卜、命理、风水等方面。特别是在命理学中,天干地支的运用堪称精妙,形成了阴阳五行的平衡与调和。

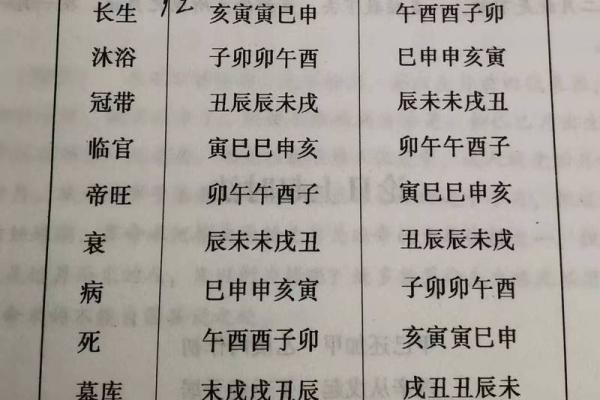

在八字命理学中,一个人出生的年、月、日、时分别对应天干地支的四个元素,通过分析这些元素的组合,能够揭示出个人的命运、性格、健康、事业等方面的潜在影响。例如,一个人出生在壬子年、癸丑月、甲寅日、丁巳时,天干地支的搭配就会显示出该人命运中的木火土金水的平衡关系,这种平衡或不平衡可能会对其一生的各个方面产生深远影响。

此外,天干地支还广泛应用于中国的风水学中,帮助人们选择适合的建筑方位、优化居住环境。在风水中,地支代表着方位,天干代表着时间和变化,二者结合能够帮助人们更好地把握天地之间的气场,提升生活的质量。

天干地支的现代影响与文化传承

尽管天干地支的体系有着几千年的历史,但它在现代社会依然具有深远的影响。在现代中国,天干地支不仅仅局限于传统的命理学与风水学,许多人依然使用它来记年、记月、记录节令等。尤其在农历春节、端午节、中秋节等传统节日的庆祝活动中,天干地支的象征意义往往被提及。

随着中国传统文化的复兴,越来越多的人开始重新审视天干地支的文化内涵。无论是通过学习命理学、风水学,还是在日常生活中使用干支来选择吉日良时,天干地支所蕴含的智慧和哲学,依旧在现代社会中找到了新的应用场景。

同时,天干地支也被越来越多地与现代科学和哲学相结合,有学者尝试用天干地支的模型来解释某些复杂的自然现象,或者通过其与阴阳五行的关系来探讨人类行为的变化与宇宙法则之间的联系。在这些探索中,天干地支不仅仅是一个传统的时间标记,它的深刻哲学思维和宇宙观照样为当代人提供了智慧的源泉。

通过对天干地支系统的了解,我们不仅仅能够领略到中国古代先贤如何通过自然观察来构建世界的智慧,也能够在现代社会中汲取力量,发现与天地自然和谐共处的智慧。这种跨越千年的文化遗产,仍然在今天闪烁着智慧的光芒。