天干地支是中国传统文化中的重要组成部分,源远流长,深刻影响了古代的天文、历法、风水、命理等各个领域。天干地支不仅仅是时间的标志符号,更承载了丰富的宇宙哲学思想和自然规律的象征。它们的周期性和相互作用,形成了一套极为复杂而精妙的时间体系,贯穿着天、地、人三界的变化与联系。在这篇文章中,我们将深入探索天干地支的周期性、五行相生相克的关系,以及它们如何在古人生活中起到预测和调节作用。

天干地支的基本构成与周期性

天干地支体系由十天干和十二地支组成。天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支则有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干地支通过组合形成60年的一个完整周期,这一周期被称为“甲子”。60年之内,天干和地支按照固定的规律配对循环,每一个组合代表一个特定的年份、月份、日子或时辰。

这种周期性关系最早出现在中国的古代天文学和历法系统中。天干地支的循环不仅帮助人们安排日常生活,还用于预测大自然的变化和人类活动的吉凶。天干与地支的配对,实际上反映了宇宙间的各种自然力量如何相互作用、平衡与转换。在这些组合中,五行(金木水火土)的相生相克,增添了更多的复杂性和深度。

天干与地支的五行相生相克

天干地支并非孤立的符号,它们背后蕴藏着五行理论。五行是中国古代哲学中描述自然界和人类社会变化的基本元素,分别为木、火、土、金、水。每个天干和地支都对应着五行的一种属性:

- 天干中的甲、乙为木,丙、丁为火,戊、己为土,庚、辛为金,壬、癸为水。

- 地支中的子、寅、卯为木,巳、午、未为火,辰、戌、丑为土,申、酉为金,亥为水。

天干与地支之间的相生相克,是五行理论中的重要一环。例如,木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,这样的相生关系让万物得以滋养和循环。然而,五行之间也有相克的关系,比如木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。这些相生相克的原则,不仅影响天干地支的周期性,还影响着宇宙和人类的各种变化。

天干地支与人类命运的关联

天干地支的应用不仅仅停留在历法和时间的推算上,它们还深刻影响着人类的命运和性格特征。古人相信,天干地支的组合能够揭示一个人的生辰八字,从而影响其一生的运势和健康。命理学通过对天干地支的解析,尝试找到人与自然的和谐平衡点。

例如,一个人出生在“甲子”年,甲代表木,子代表水,水生木,因此这个命格的人通常性格比较温和、适应力强。然而,如果五行之间出现严重的相克关系,可能会导致某些方面的不和谐,进而影响健康或事业发展。因此,古代的命理学家常常通过天干地支来推算一个人的幸运与挑战,指导生活决策。

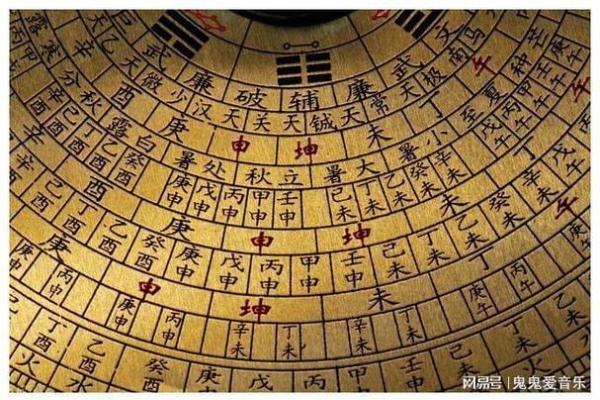

天干地支在风水学中的应用

除了命理学,天干地支在风水学中也占有重要地位。风水学认为,地理环境中的气场和方位与天干地支有着密切的联系。每个方位对应不同的地支,天干地支的互动决定了气场的流动和能量的分布。例如,寅、卯、辰为东方,代表春天与木的力量,因此在东方布置木质家具、植物等,可以增强该方位的生气。而午、未、申代表南方,则对应着火的能量,适合安置与火相关的物品,提升活力。

风水学中的“八宅风水”体系,依据天干地支的方位和五行理论,进行房屋布局的规划,从而达到与自然的和谐共处。通过天干地支的推算,古人能够判断建筑物是否位于有利的风水位置,进而提升居住者的运势与健康。

天干地支与天文学的关系

天干地支不仅仅是一种社会应用工具,还与古代天文学紧密相连。古代的天文学家利用天干地支来记载天体的运动与变化,尤其是在太阳、月亮和恒星的位置变化上。在古代中国的历法中,天干地支被用来安排节气、月份与季节的更替。

例如,二十四节气的推算与天干地支的组合密切相关。每一个节气的变化,都与特定的天干地支周期相符,体现了天地间循环往复的节律。通过观察天干地支的变化,古代人民能够精确地预知季节的转换,合理安排农业生产,保证丰收。

天干地支的周期性与相互作用,展示了宇宙自然的规律性,也为人类文明的发展提供了坚实的基础。通过深入理解天干地支的结构和它们的五行关系,我们不仅可以洞察自然界的变化,还能更好地把握人与环境的关系,达到和谐共生的境界。