探秘十二天干地支与中医养生的结合

中医养生文化博大精深,它的核心理念之一便是“天人合一”,即人与自然、宇宙之间有着密不可分的联系。天干地支作为中国古代的天文学、历法和哲学体系的基础,也与中医养生密切相关。十二天干和十二地支不仅在预测命运、推算时运上具有重要作用,它们对人的身体健康和养生之道也有着深远的影响。通过深入理解天干地支的内涵,我们能够更好地结合中医的五行学说,调整身体的阴阳平衡,进而提高健康水平。

天干地支的基础与五行理论的关系

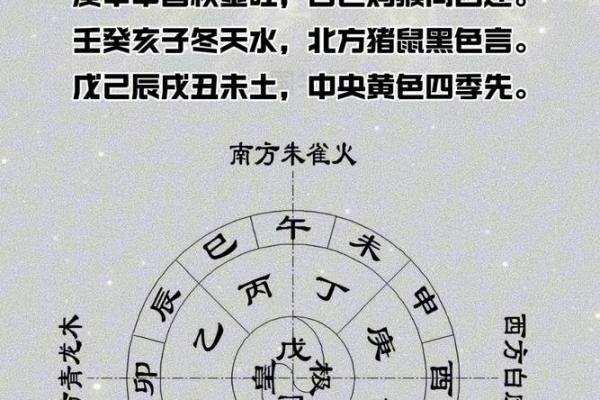

天干地支源于中国古代的阴阳五行学说。天干有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一组天干地支都对应着五行(木、火、土、金、水)的不同属性,并且相互作用影响。天干地支的排列和组合,构成了中国古代的岁时、月令与节令,甚至影响到人体的五脏六腑、气血运行等方面。

例如,天干中的甲、乙对应的是木,丙、丁对应的是火,戊、己则代表土,庚、辛属金,壬、癸为水。而地支则是根据它们的阴阳属性以及所生的季节特征来进行配对的,如寅、卯为木,巳、午为火,申、酉为金等。通过这一关系,天干地支不仅解释了自然界的变化,还能与中医的五脏六腑理论相结合,帮助我们实现更科学的养生之道。

天干地支与人体健康的关系

在中医的养生实践中,天干地支所代表的五行与五脏的对应关系十分重要。不同的天干地支组合,影响着人的体质、气血、脏腑健康。例如,木主肝,火主心,土主脾,金主肺,水主肾。通过天干地支的五行属性,我们可以推算出不同时间段内身体各脏腑的生理特点,从而调整生活作息和饮食习惯,以达到健康养生的目的。

以四季养生为例,春季与木相对应,木主肝,因此春季养生重点在于疏肝理气,调节情绪,避免过度劳累,保证充足的休息;夏季与火相对应,火主心,夏季养生则要注重心脏的保养,多进行户外活动,保持愉悦的心情;秋季属金,金主肺,因此秋天应加强肺部养护,避免寒冷天气带来的呼吸系统疾病;冬季为水,水主肾,冬季养生则侧重于保暖和肾脏的滋养,适宜食用温补食物,保持充足的睡眠,增强体内阳气。

根据天干地支调整生活习惯

不仅如此,天干地支的循环变化也能影响每个人的生理周期和生活规律。根据中医的理论,人体的气血流动有其规律,适时调整作息和饮食,能帮助我们保持身体的平衡。以四柱命理学为基础,某些特定的天干地支组合常常会影响人的体质,比如某些人可能天生肝气旺盛,容易焦虑或暴躁,而在特定的时节或月份,正好对应肝气最旺的时段,此时需要特别注意心情的调节,避免肝火过旺。

例如,在日常养生中,我们可以根据自己的命理信息,选择适合的食物、调节作息时间。木命的人可能更适合食用绿色蔬菜,避免过多的辛辣食物;金命的人则更应注重滋润肺部,可以多吃一些梨、白萝卜等食物;水命的人则需要注意保温,增强肾气,可食用黑色食物如黑芝麻、黑豆等。

天干地支的季节变化与养生调理

天干地支还与季节变化紧密相关。每个季节都对身体有不同的影响,而天干地支可以帮助我们预测和调整各个季节的养生策略。在冬季,天干地支为“癸亥”,此时寒气最为显著,养生重点应在于“藏养”,防止过度消耗阳气。此时应避免过度劳累,增加食物中的温补成分,如羊肉、桂圆、枸杞等,以增强身体抗寒能力。

而在春秋季节,天干地支为“甲寅”或“戊戌”,此时应重视“疏通气机”,防止肝气郁结,保持身体的内外平衡。在夏季,天干地支为“丙午”,我们需要注意保持心脏的健康,避免过度焦虑和过度劳累,合理安排作息和饮食,做到劳逸结合。

通过对天干地支的深入理解,我们能够更好地把握身体的需求,灵活调整养生策略,提高生活质量,确保健康长寿。