探秘十大天干与古代天文学的关系

在中国古代,天干地支作为时间和空间的基本划分,不仅仅是农历的构成部分,还与天文学、历法等多个学科紧密相连。天干系统由十个天干组成,它们分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,每一个天干背后都蕴含着深厚的文化和天文学的背景。天干与古代天文学的关系错综复杂,既体现了古代天文观测的成果,也反映了中国古人对宇宙、自然法则的深刻理解。本文将深入探讨天干与古代天文学的紧密联系,带你一同走进这一神秘而深邃的世界。

天干与五行的结合

天干不仅仅是时间的标志,它们与五行学说有着密切的关系。五行分别为木、火、土、金、水,而天干中的每一位也对应着其中的一种元素。例如,甲和乙对应木,丙和丁对应火,戊和己对应土,庚和辛对应金,壬和癸对应水。这样的划分并非随意,而是基于古代天文学家对宇宙万象的观察与总结。

古代天文学家通过对天体运动的观察,逐渐发现了五行的变化规律。天干的五行属性正是从这种天文观测中得到启示。五行不仅与自然界的物质变化密切相关,还与星象、气候、天体运行周期等因素紧密相联。天干的变化不仅仅是时间的推移,更是自然界和宇宙间各种力量相互作用的体现。

天干与十天干的岁月轮回

天干与天文学的关系还体现在其对时间的精准划分上。在古代中国,天干与地支相结合,构成了“天干地支”纪年法,用来记录年、月、日等时间的流转。天干的循环与天体运行规律密切相关。例如,地球绕太阳公转一周约为365.25天,这一周期在古代天文学中通过天干来表示。每十年为一轮,每一轮的开始代表着一次新的天文周期的开始,标志着天体位置、气候变化等的重要转折点。

此外,天干的循环与古代的天文观测、星宿的变动也有着深远的联系。中国古代的天文学家通过对天体的周期性变化进行长期观测,发现天干的变化能够反映出一定的星象规律。例如,甲木年与乙木年之间的变化,便能对应某些星宿的偏移和变化,进而影响到社会生活中的诸多方面,如农业生产、节令调整等。

天干与古代历法的制定

古代天文学的应用不仅仅体现在对天干的理解上,它更深刻地影响了中国历法的制定。古代的历法往往是基于太阳、月亮和恒星等天体的运行规律来制定的,而天干则是用来标定和记录这些天文现象的工具。通过天干与地支的结合,古人能清晰地了解每一个年、月、日的天文背景,进而合理安排农业生产、祭祀活动等。

天干和地支的组合也帮助古代天文学家确定了节气的时间。在天干与地支的配合下,中国古代的节气系统得以精确划分,确保了季节变化和天文现象的对应性。例如,春分、秋分等重要的天文节气,都会对应某一特定的天干地支组合,标志着天体某一周期的开始或结束。

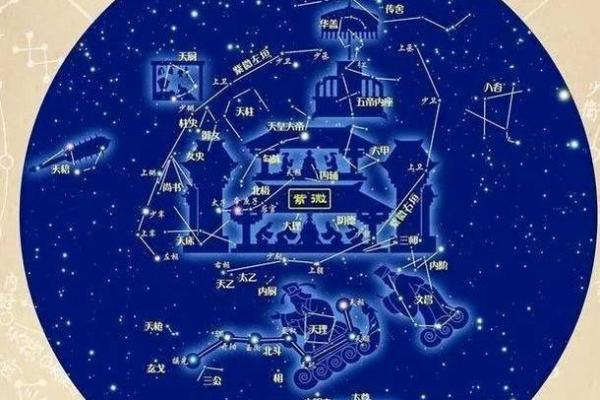

天干与星象的关联

在中国古代的星象学中,天干的变化也常常与特定星象的变动相联系。古人通过观察天体运动的规律,特别是恒星和行星的运行轨迹,发现天干的变化能够反映出不同的星象变动。例如,每逢甲木年,木星的运行轨迹便会有所变化,而这种变化会对地球上的气候、农业等产生深远影响。因此,天干不仅仅是天文观测的工具,它还与自然灾害、社会变革等现象紧密相关。

此外,天干还与“六十甲子”周期紧密相连,这一周期的完整运转代表着天体的完全轮回,反映了宇宙的永恒循环。每一次天干的变化,都伴随着星象的转动和天地之间的能量变化,从而影响到人类的命运和自然界的规律。

通过对天干与天文学关系的探索,我们不难发现,古人对天体的精准观察和深刻理解,促成了天干系统的产生和应用。这一系统不仅为古代的历法、星象学、五行学等奠定了基础,也为现代人提供了对古代天文知识的深刻认识。