天干地支在古代中国不仅仅是历法体系的核心组成部分,更与农业的生产周期紧密相连。它们是中国古代人民在漫长岁月中,观察天文与地理现象、总结自然规律后形成的一种符号系统。天干地支不仅在祭祀、择吉和政治事务中占有重要地位,也在农业上帮助农民确定播种、收获的最佳时机。接下来,我们将深入探讨天干地支如何在古代历法和农业生产中发挥着不可替代的作用。

天干地支的基础构成与含义

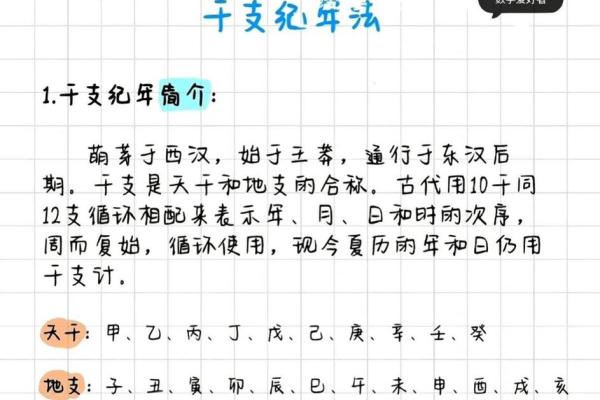

天干和地支是古代中国历法的两个基本元素。天干由十个字组成,包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则由十二个字组成,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支结合,形成了六十年一循环的干支纪年系统。每一年的干支组合对应特定的五行属性(木、火、土、金、水),这种组合不仅影响着时间的流转,还在农业上起到指引作用。

天干地支在农业生产中的应用

在古代农业社会,天干地支被用来指导农民的耕作活动。例如,农民通过天干的五行属性判断土壤的适宜度,进而选择合适的农作物进行种植。不同的天干地支年份所代表的五行力量,会影响着农作物的生长。例如,甲木年适合种植木本植物,而庚金年则适合种植根茎类作物。此外,地支中的辰、巳、午、未等地支,还与月令的安排紧密相关,帮助农民确定何时是最佳的播种和收获时机。

天干地支与节令的密切关系

天干地支的组合还与中国传统的节令密切相关。中国古代历法将一年划分为24个节气,每个节气对应着不同的气候特点和农时安排。天干地支的搭配不仅帮助确定了每一节气的时间点,也通过五行的属性来调和气候与农业需求。例如,春季的寅木和夏季的午火,都在农业活动中起到调节作物生长的作用。通过这种细致的结合,农民能够合理安排农田作业,避免因不合时宜的耕作而造成的损失。

在古代,中国人通过对天干地支的巧妙运用,不仅能够精确计算时间、调整农事安排,还能够更好地与自然环境和谐共生。这种智慧的结晶,至今仍然在许多地区的传统农事中得以延续和应用。